En tant que ruminants, les bovins ont un système digestif qui leur permet de digérer les fourrages grossiers, comme le foin et l’herbe, et les concentrés, comme les grains d’orge ou les drêches sèches de distillerie, grâce à l’action d’une communauté microbienne diversifiée dans le rumen. Les bovins ont besoin d’énergie, de protéines, d’eau, de vitamines et de minéraux en quantités appropriées pour assurer une nutrition adéquate. Les besoins varient en fonction de la classe, de l’âge, de l’état et du stade de production de l’animal1. Les coûts d’alimentation, y compris les aliments broutés et conservés, représentent la plus grande dépense associée aux exploitations de bovins de boucherie. Étant donné que l’alimentation est souvent le facteur le plus important influençant les performances de reproduction, la gestion des ressources alimentaires à un coût raisonnable pour atteindre constamment des taux de reproduction élevés contribuera à assurer la rentabilité des exploitations de bovins de boucherie. Dans les secteurs de la semi-finition et des parcs d’engraissement, les coûts de l’alimentation et l’efficacité de la conversion des aliments ont un impact significatif sur la rentabilité. Dans tous les secteurs de l’industrie des bovins de boucherie, la qualité, le coût et l’efficacité de la digestion/absorption/conversion des aliments sont des facteurs clés de la santé, de la reproduction, des performances et de la rentabilité des animaux.

| Points clés |

|---|

| Des changements de régime progressifs (sur deux ou trois semaines) sont nécessaires pour permettre à la flore microbienne du rumen de s’adapter aux changements de régime. |

| Les fourrages et les mélanges de légumineuses jeunes et en pleine croissance peuvent souvent répondre aux besoins nutritionnels pour une croissance et un fonctionnement normaux des troupeaux de bovins. Les pâturages matures, les résidus de culture ou d’autres fourrages de faible qualité peuvent avoir une valeur nutritive réduite, nécessitant une supplémentation en protéines, en énergie ou en vitamines et minéraux supplémentaires pour maintenir une santé optimale. |

| L’énergie est nécessaire au maintien des fonctions vitales (digestion des aliments, fonctionnement de l’organisme et activité physique) ainsi qu’à la croissance, la lactation et la reproduction. Elle représente la plus grande part du coût de l’alimentation et constitue le nutriment dont les bovins ont besoin en plus grande quantité. |

| Les fibres au détergent neutre (FDN) et les fibres au détergent acide (FDA) sont des indicateurs de la quantité de fibres dans un fourrage. Des valeurs élevées indiquent une moins bonne digestibilité et l’ingestion volontaire peut être réduite. |

| Les protéines sont nécessaires au maintien des fonctions vitales, de la croissance, de la lactation et de la reproduction. Elles entrent dans la composition des muscles, du système nerveux et du tissu conjonctif. |

| L’eau est un nutriment essentiel pour les bovins, représentant entre 50 et 80 % du poids vif d’un animal. Un apport insuffisant en eau réduit les performances de l’animal plus rapidement et plus fortement que toute autre carence en nutriments. |

| Les bovins de boucherie ont besoin d’au moins dix-sept minéraux, répartis en deux groupes : les macrominéraux et les microminéraux. |

| Bien que les minéraux soient nécessaires en petites quantités pour une santé optimale des bovins, une carence peut entraîner des réductions significatives de la croissance, de la fonction immunitaire et de la reproduction. |

| Le fourrage est une source économique de nutriments ; toutefois, la qualité des aliments et leur teneur en minéraux peuvent varier considérablement, de sorte qu’il peut être nécessaire de procéder à des analyses d’aliments et d’apporter des compléments appropriés pour répondre aux besoins nutritionnels. |

| La plupart des espèces fourragères présentent la meilleure qualité au stade végétatif, lorsque les feuilles sont luxuriantes et vertes et que les tiges sont jeunes et souples. À ce stade, ces fourrages peuvent être en mesure de fournir la plupart des éléments nutritifs dont les bovins ont besoin. |

| Les besoins nutritionnels des bovins de boucherie sont influencés par le stade de production. |

Le système digestif des ruminants

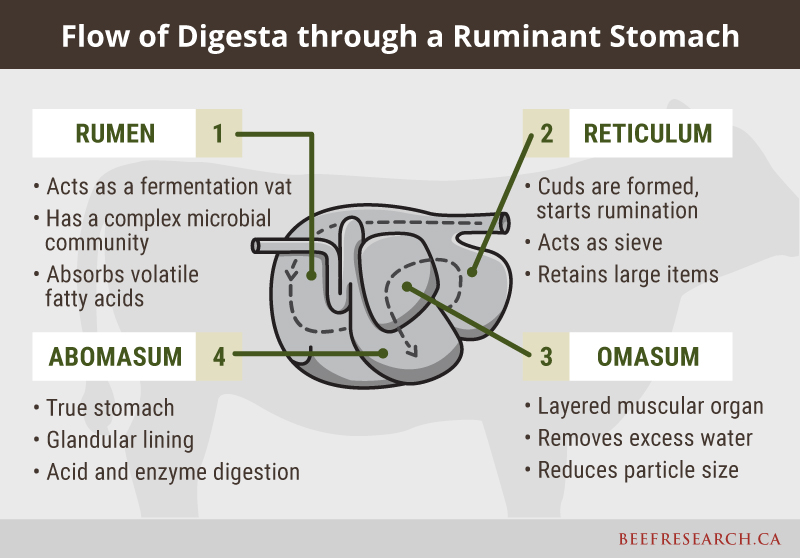

Les ruminants ont un système digestif complexe avec un estomac à quatre chambres. Chaque chambre (réticulum, rumen, omasum et l’abomasum) joue un rôle dans la digestion des aliments du bétail. Des micro-organismes (bactéries, protozoaires et champignons) colonisent le réticulum et le rumen (souvent appelés collectivement le réticulo-rumen) et permettent aux bovins de digérer les aliments riches en fibres, tels que les graminées, la paille et d’autres fourrages. L’équilibre entre les besoins des micro-organismes du rumen et ceux de l’animal est essentiel pour les performances de ce dernier.

Les bovins prennent de grandes bouchées d’aliments et les avalent en les mâchant à peine. Ils régurgitent ensuite des masses d’aliments dans l’œsophage et dans leur bouche, où ils les mâchent en plus petits morceaux et les avalent à nouveau. Ce processus est connu sous le nom de rumination. Entre 60 et 70 % de la digestion a lieu dans le réticulo-rumen, qui agit comme une cuve de fermentation où les bactéries et les protozoaires convertissent la plupart des fibres végétales et des hydrates de carbone en acide acétique, propionique ou butyrique (acides gras à chaîne courte) et transforment une grande partie des protéines ingérées en protéines microbiennes. Les acides gras à chaîne courte sont absorbés par la paroi réticulo-ruminale et sont utilisés comme énergie dans les tissus de l’organisme. Une partie du sucre, de l’amidon et de la pectine peut traverser le rumen et être digérée dans l’abomasum et l’intestin grêle.

Les microbes présents dans le rumen ont besoin d’un environnement anaérobie (sans oxygène), d’un pH légèrement acide (entre 6,5 et 7,0), ainsi que d’un apport en protéines (ou en azote non protéique) et en glucides pour nourrir la population microbienne.2 Le type d’alimentation influe sur la croissance des bactéries. Les différents microbes du rumen préfèrent différents types d’hydrates de carbone (amidon, cellulose, hémicellulose et pectine) et leur nombre augmentera ou diminuera en fonction de la proportion des différents hydrates de carbone dans l’alimentation. Étant donné que les bactéries et les protozoaires digèrent différemment les sources d’hydrates de carbone, toute modification soudaine de l’alimentation des bovins peut affecter l’activité du rumen. Par exemple, le passage rapide à un régime à haute teneur énergétique contenant davantage de céréales peut entraîner des troubles digestifs tels que le ballonnement et l’acidose. De longues périodes d’acidose peuvent également endommager la paroi du rumen, permettant ainsi aux bactéries de coloniser le foie et de provoquer des abcès.3 Pour ces raisons, des changements progressifs (sur deux ou trois semaines) sont nécessaires pour permettre à la population microbienne du rumen de s’adapter aux modifications du régime alimentaire. Les nutriments qui ne sont pas utilisés pour la croissance des microbes sortent du réticulo-rumen et sont directement absorbés par l’animal dans l’intestin grêle pour fournir les nutriments nécessaires à la croissance et à la reproduction.

Principaux nutriments nécessaires aux bovins de boucherie

Les fourrages et les mélanges de légumineuses jeunes et en pleine croissance peuvent souvent répondre aux besoins nutritionnels pour une croissance normale et l’entretien des troupeaux de bovins. Les pâturages matures, les résidus de culture ou d’autres fourrages de faible qualité peuvent avoir une valeur nutritive réduite, nécessitant une supplémentation en protéines, en énergie ou en vitamines et minéraux supplémentaires pour maintenir une santé optimale. Certains nutriments doivent être apportés dans la ration quotidienne, tandis que d’autres peuvent être synthétisés et assimilés par l’organisme.

Les bovins ont besoin de cinq nutriments clés :

- énergie

- protéines

- eau

- minéraux

- vitamines

Besoins énergétiques des bovins de boucherie

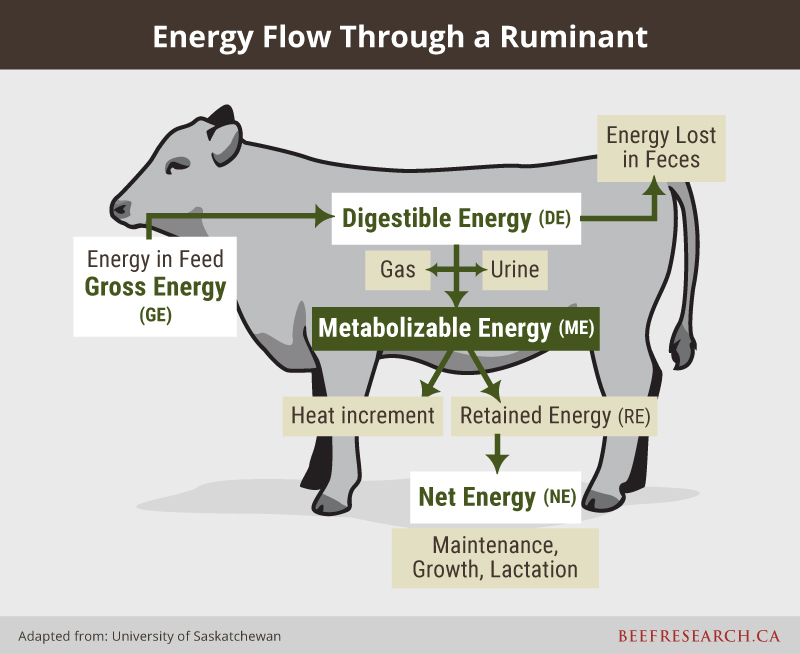

L’énergie est nécessaire à l’entretien (digestion des aliments, fonctions corporelles essentielles et activités) et au soutien de la croissance, de la lactation et de la reproduction1. Elle représente la plus grande partie des coûts d’alimentation et est le nutriment dont les bovins ont le plus besoin. Les composants de l’aliment qui déterminent sa teneur en énergie sont les hydrates de carbone, les graisses et les protéines. Sur un test d’alimentation, la teneur en énergie est généralement exprimée en nutriments digestibles totaux (NDT) ; toutefois, les nutritionnistes préfèrent des termes plus précis tels que l’énergie métabolisable (EM) ou l’énergie nette (EN) pour l’énergie nette d’entretien (ENE) ou l’énergie nette de gain (ENG). Ces termes reflètent mieux la quantité d’énergie provenant des aliments qui contribue à la productivité des animaux. La carence énergétique causée par une faible consommation ou une mauvaise qualité des aliments limite la croissance, diminue la production de lait, réduit l’état corporel et (selon le moment et la durée) peut entraîner des conséquences négatives sur la reproduction.

- L’énergie brute (EB) est la quantité totale d’énergie contenue dans les aliments pour animaux. Cependant, l’animal ne dispose pas de la totalité de cette énergie, car des pertes se produisent lors de la digestion et sont excrétées sous forme de fèces, d’urine, de gaz et de chaleur.

- L’énergie digestible (ED) indique la part d’énergie que l’animal peut digérer avec l’aide des microbes du rumen.

- L’énergie métabolisable (EM) est la quantité d’énergie dont dispose l’animal pour son métabolisme et ses fonctions corporelles, une fois que les pertes d’énergie dues à la fermentation dans le rumen (dioxyde de carbone, méthane) et à l’urine ont été prises en compte.

- L’énergie nette (EN) est la quantité dont dispose l’animal pour se maintenir en santé, croître, produire du lait et se reproduire.

Besoins en protéines des bovins de boucherie

Les protéines sont nécessaires au maintien, à la croissance, à la lactation et à la reproduction. Elles entrent dans la composition des muscles, du système nerveux et du tissu conjonctif.1 Les besoins en protéines dépendent de l’âge des bovins, de leur taux de croissance, de leur état de gestation et de lactation. Les jeunes bovins en croissance, ainsi que ceux en fin de grossesse ou de lactation, ont des besoins accrus en protéines.

Dans les régimes alimentaires des bovins, les protéines sont souvent exprimées en protéines brutes (PB), qui sont déterminées en multipliant la teneur en azote (N) des aliments et des fourrages par 6,25 %.

La majorité des protéines ingérées par les ruminants sont décomposées par les micro-organismes du rumen et resynthétisées sous forme de protéines brutes microbiennes (PBM). Les fourrages contiennent de la PB sous deux formes. La plus grande partie des protéines contenues dans les fourrages est appelée protéine vraie, mais les fourrages contiennent également de faibles quantités d’azote non protéique (ANP), que les microbes du rumen peuvent utiliser pour synthétiser des protéines microbiennes.

L’urée est une source courante d’azote non protéique (ANP) utilisée dans les rations des bovins de boucherie. La toxicité de l’ammoniac est un problème lorsque l’urée est incluse dans l’alimentation, mais elle peut être gérée avec un dosage, une utilisation et des techniques de mélange appropriés.

- Les sources d’azote non protéique ne contiennent pas d’acides aminés. Les microbes du rumen peuvent transformer cet azote en protéines microbiennes (PM) si l’alimentation fournit une énergie suffisante. Lorsque les microbes du rumen dégradent l’azote non protéique (ANP), ils produisent de l’ammoniac.

- Les vraies protéines peuvent être classées en deux catégories : les protéines non dégradables dans le rumen (PNDR) et les protéines dégradables dans le rumen (PDR). Les PNDR sont constituées de peptides et d’acides aminés qui sont digérés dans l’abomasum et absorbés dans l’intestin grêle, tandis que les PDR sont dégradées par la population microbienne du rumen en ammoniac et en acides gras volatils (AGV). Si l’alimentation est déficiente en protéines, la digestibilité des fibres diminue en raison d’une activité microbienne réduite et les muscles seront dégradés pour répondre aux besoins de l’animal en acides aminés pour les fonctions essentielles de l’organisme.

- Protéines brutes microbiennes (PB microbiennes) : les micro-organismes du rumen combinent l’ammoniac fourni par les protéines dégradables dans le rumen (PDR) ou par d’autres sources d’azote non protéique (comme l’urée) avec des glucides digestibles dans le rumen afin de synthétiser des PB microbiennes. Celles-ci sont digérées dans l’abomasum, et les acides aminés qui en résultent sont absorbés dans l’intestin grêle.Les protéines microbiennes représentent près de 70 % de toutes les protéines absorbées dans l’intestin grêle et les contributions protéiques des microbes peuvent être proches de 100 % pour les bovins nourris avec des fourrages de faible qualité.

Dans la plupart des régimes pour vaches-veaux, les fourrages ayant une digestibilité adéquate fourniront suffisamment de PB microbiennes pour répondre aux besoins des vaches. Mais pour les animaux ayant des besoins en protéines plus élevés, comme les veaux en croissance ou les vaches en lactation, il peut être bénéfique de donner des protéines qui contournent le rumen et sont absorbées dans l’intestin grêle, ce qui améliore la biodisponibilité des protéines. Des protéines supplémentaires peuvent être apportées par des aliments riches en PNDR, comme les granulés déshydratés de luzerne, les drêches de distillerie, ou des aliments alternatifs comme le tourteau de canola. La plupart des fourrages ont une teneur plus élevée en PDR, en particulier les légumineuses.

Pendant les mois d’été, alors que les fourrages et les légumineuses sont en pleine croissance, ils peuvent fournir jusqu’à 20 % de protéines brutes (PB) avec un niveau élevé de PDR, mais pendant l’hiver, les niveaux de protéines chutent de façon spectaculaire. Les pâturages naturels, par exemple, ne peuvent fournir que 3 à 7 % de PB. La mise en place d’une alimentation de bonne qualité est essentielle pour fournir au troupeau de bovins des sources de fourrage de qualité adéquate tout au long de l’hiver.4

Besoins en eau des bovins de boucherie

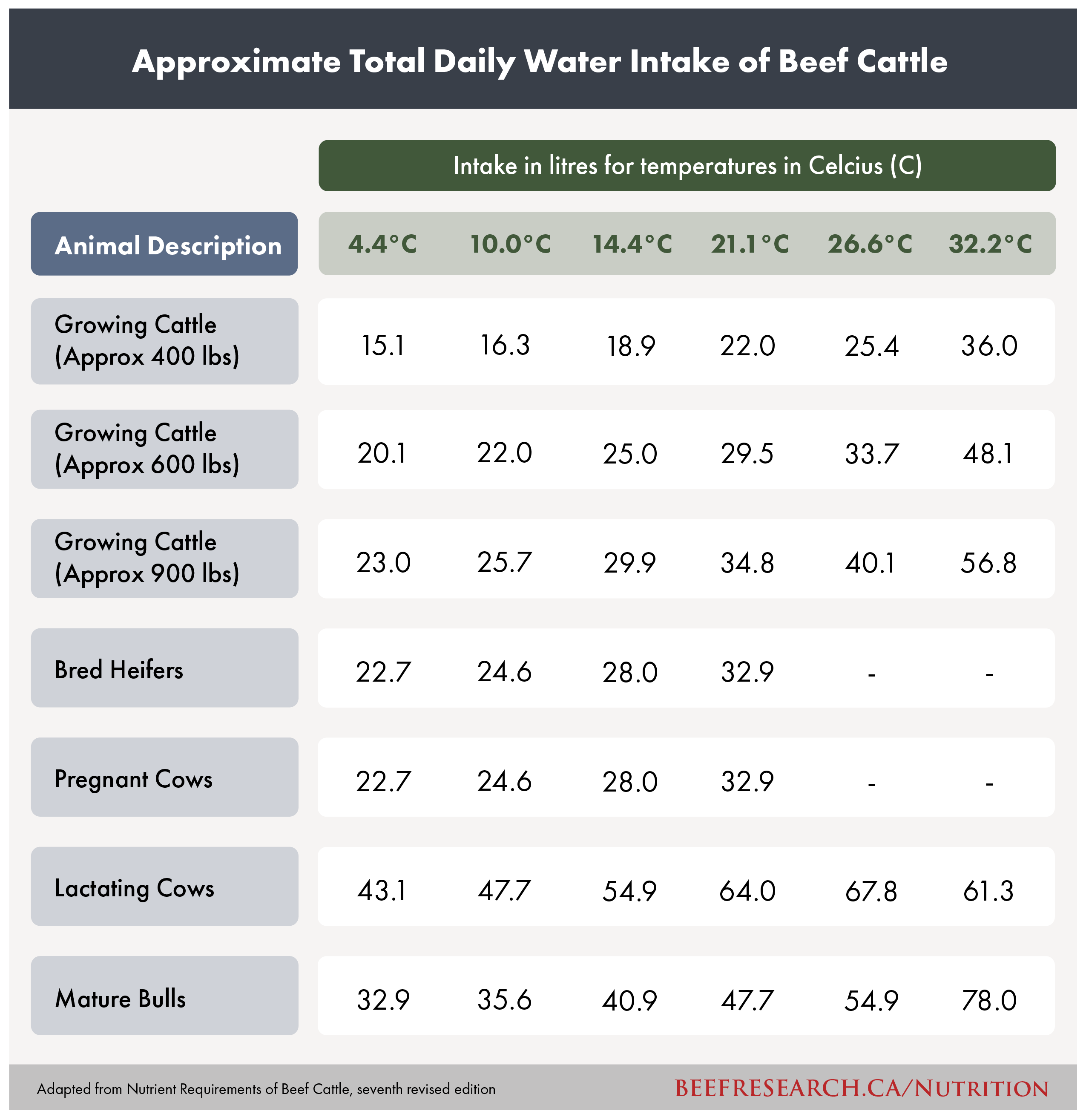

L’eau est un nutriment essentiel pour les bovins et représente entre 50 et 80 % du poids vif d’un animal. Un apport insuffisant en eau réduit les performances de l’animal plus rapidement et plus radicalement que toute autre carence en nutriments. Pour que le bétail puisse maximiser sa consommation d’aliments et sa production, il doit avoir accès chaque jour à une eau appétente de qualité et de quantité adéquates.

Les facteurs qui déterminent la consommation d’eau par les bovins de boucherie sont les suivants :

- la température de l’air et de l’eau,

- l’humidité,

- la teneur en eau de l’aliment/du fourrage,

- le type de bovins (veau, animal d’un an, taureau, vache),

- l’état physiologique de l’animal (gestation, maintien, croissance, lactation),

- la qualité de l’eau.

Le total des solides dissous (TSD) est le principal indicateur de la qualité de l’eau ; il s’agit d’une mesure des sels inorganiques dissous dans l’eau. Le TSD est influencé par un pH élevé ou faible, les sulfates, les nitrates, la salinité, les teneurs excessives en minéraux, les algues et les bactéries. Il est important de tester les sources d’eau pour s’assurer que les bovins aient accès à des quantités suffisantes d’eau de qualité.

Vidéo : Qu’y a-t-il dans votre eau ? Qualité de l’eau et économie des systèmes de pompage (article offert en anglais seulement)

Les quatre fonctions principales de l’eau dans l’organisme sont les suivantes :

- aider à éliminer les déchets de la digestion et du métabolisme

- un composant majeur des sécrétions (lait, salive) ainsi que de la croissance individuelle et fœtale

- aide à la thermorégulation du corps par l’évaporation de l’eau/de la sueur de la surface de la peau et des voies respiratoires

- réguler la tension artérielle5

Pour en savoir plus sur les besoins en eau des bovins de boucherie, cliquez ici.

Besoins en minéraux des bovins de boucherie

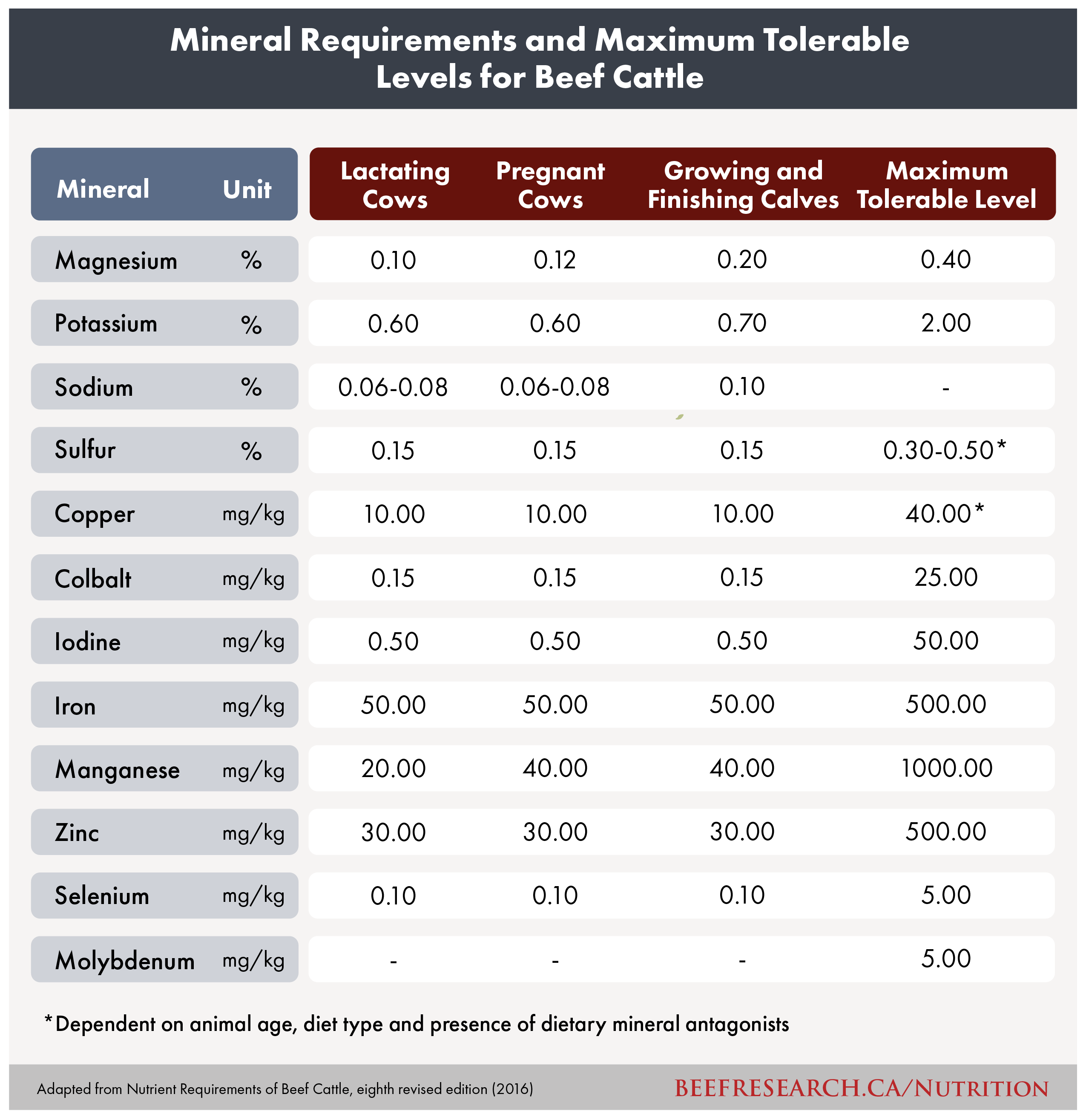

Les bovins de boucherie ont besoin d’au moins dix-sept minéraux, répartis en deux groupes : les macrominéraux et les microminéraux. Les macrominéraux sont ceux qui sont nécessaires en quantités relativement importantes pour les fonctions corporelles, tandis que les micro-minéraux ou les oligo-minéraux sont nécessaires en quantités beaucoup plus faibles.

Les sept macrominéraux nécessaires aux bovins sont le calcium (Ca), le magnésium (Mg), le phosphore (P), le potassium (K), le sodium (Na), le chlore (Cl) et le soufre (S). Les macrominéraux sont nécessaires en quantités supérieures à 100 parties par million (ppm) et sont souvent exprimés en pourcentage (%) de matière sèche (MS) de l’alimentation de l’animal.

Les bovins de boucherie ont besoin de dix microminéraux, également appelés oligo-minéraux. Ces microminéraux, nécessaires en quantités relativement faibles, sont généralement exprimés en parties par million (ppm) ou en mg/kg, plutôt qu’en pourcentage de l’alimentation. Il s’agit du chrome (Cr), du cobalt (Co), du cuivre (Cu), de l’iode (I), du fer (Fe), du manganèse (Mn), du sélénium (Se) et du zinc (Zn).

Les producteurs s’efforcent de fournir des niveaux adéquats de macro- et microminéraux sans supplémentation excessive, ce qui augmente les coûts, peut créer des antagonismes nutritionnels et augmente le risque de perte de minéraux par le fumier et l’urine.6

Les minéraux sont essentiels pour plusieurs fonctions :

- le développement du squelette, formation et entretien des os et des dents (comprend Ca, P, Mg, Cr)

- l’énergie, la croissance, l’immunité et la reproduction (comprend P, Cu, Zn, Mn, Se)

- la production de lait (comprend Ca et P)

- la fonction du système nerveux et le métabolisme des glucides (Mg, K, Na, Cl, S, Co, I, Fe)

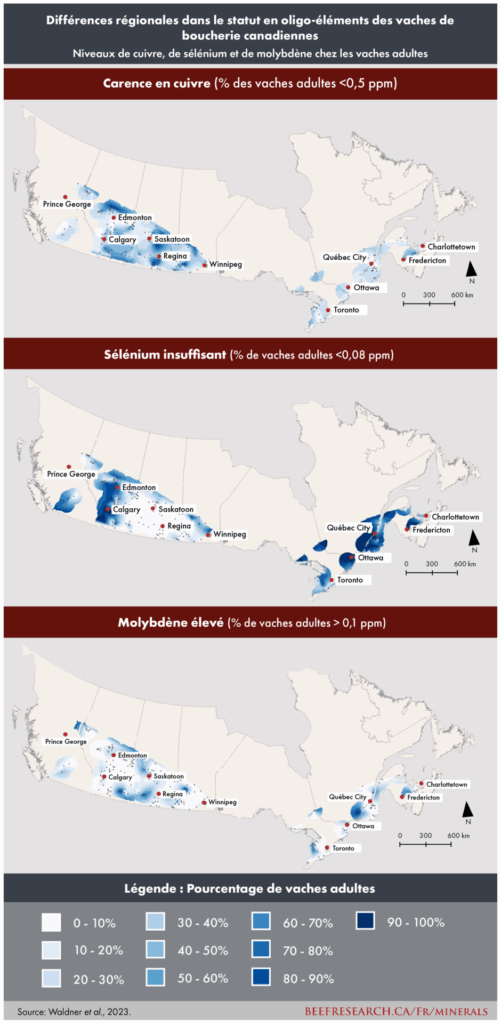

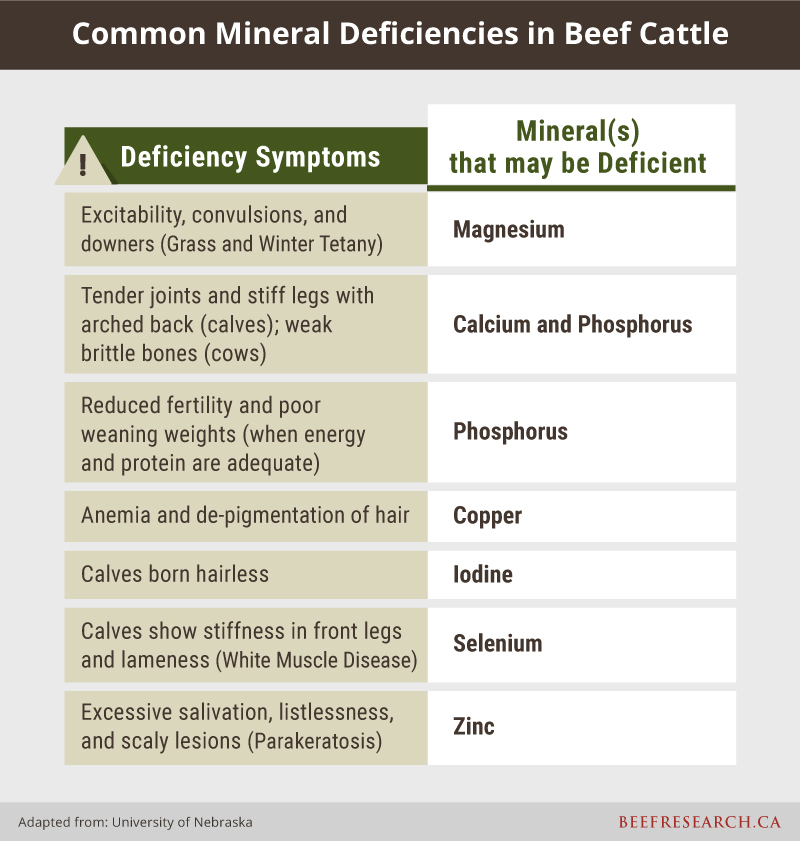

Bien que les minéraux soient nécessaires en quantités relativement faibles pour une santé optimale des bovins, une carence peut entraîner des réductions significatives de la croissance, de la fonction immunitaire et de la reproduction. Les variations régionales de la teneur en oligo-minéraux des fourrages et des sols créent des zones à haut risque où les carences en oligo-minéraux sont plus susceptibles de se produire. Il est important d’inclure l’analyse minérale des fourrages dans les analyses régulières des aliments pour animaux.

Il existe également plusieurs interactions entre les minéraux, les vitamines et les sources d’eau ou d’aliments qui peuvent limiter la disponibilité ou l’absorption. En conséquence, les minéraux disponibles pour les bovins peuvent être beaucoup plus faibles que prévu en raison de ces interactions. Par conséquent, même si les concentrations en minéraux trouvées dans les fourrages peuvent sembler suffisantes, la disponibilité pour l’animal peut être nettement inférieure. Cela peut entraîner des carences qui peuvent ne pas être remarquées par les producteurs jusqu’à ce qu’un problème important de reproduction ou de santé survienne.

Dans cet article du BCRC, un producteur de la Saskatchewan explique les problèmes qu’il a rencontrés en raison d’une carence en cuivre.

Dre Cheryl Waldner, titulaire de la Chaire de recherche industrielle CRSNG/BCRC sur la santé des animaux et les maladies limitant la production, et professeure au Western College of Veterinary Medicine, explique que les génisses de premier et deuxième veaux sont les plus susceptibles de présenter des signes de carence en cuivre, tels qu’un taux de conception plus faible. Le coût des vaches ouvertes peut rapidement avoir un impact sur la rentabilité. Dre Waldner suggère qu’un mélange de minéraux bien équilibré et appétissant soit offert tout au long de l’année afin d’assurer la santé et la fertilité optimales du troupeau. Des recherches récentes menées en Saskatchewan ont révélé que les fourrages échantillonnés au printemps et à l’automne contenaient des niveaux inadéquats de cuivre et de zinc pour les vaches de boucherie et les veaux en croissance dans toutes les zones du sol. Par ailleurs, jusqu’à 43 % des vaches participant à l’étude présentaient une carence en cuivre. Les producteurs peuvent remarquer des signes précoces de carence en cuivre qui se manifestent par une teinte brunâtre ou rougeâtre chez les bovins à poil noir.

D’autres problèmes peuvent survenir en raison de carences en minéraux, notamment la tétanie d’herbage et d’hiver, la dystrophie musculaire, la faiblesse des os, les veaux sans poils, le goitre, la diarrhée, le piétin, la rétention du placenta, le faible poids au sevrage et la fertilité réduite.

Les suppléments d’oligo-minéraux sont divisés en trois groupes : les oligo-minéraux inorganiques, organiques et hydroxylés.

La biodisponibilité est la partie du minéral qui est absorbée et utilisée par l’animal.

- Les minéraux inorganiques sont liés à une molécule inorganique telle que le sulfate ou l’oxyde. Ils sont généralement moins chers, mais leur formulation est souvent plus variable et ils sont moins biodisponibles. Les minéraux inorganiques sont souvent le premier choix des producteurs en raison de leur prix abordable, mais ils peuvent sacrifier la disponibilité et l’absorption. L’absorption des minéraux inorganiques par le tractus gastro-intestinal peut être inférieure à 5 %.7 Dans certains cas, comme celui du cuivre, les minéraux inorganiques peuvent être plus enclins aux antagonismes avec d’autres minéraux.8 Se contenter de donner plus de minéraux inorganiques pour compenser ces problèmes potentiels ne sera pas une réussite et risque d’entraîner d’autres problèmes si les niveaux de certains minéraux deviennent trop élevés.

- Les minéraux organiques (chélatés) sont liés à une molécule contenant du carbone. Ils sont généralement plus coûteux, mais leur absorption et leur biodisponibilité pour l’animal sont meilleures. Les producteurs utilisent généralement des minéraux chélatés s’il existe des antagonismes minéraux dans leur région, tels qu’un taux élevé de molybdène ou de soufre qui réduit la disponibilité du cuivre. Les minéraux chélatés sont également utilisés lorsque les animaux sont stressés, par exemple pendant le sevrage, ou pour garantir un plan nutritionnel élevé pour des procédures telles que la synchronisation ou l’insémination artificielle sur les génisses.

- Les oligo-minéraux hydroxylés ont une structure cristalline qui protège les ions métalliques et permet aux oligo-minéraux de contourner la digestion dans le rumen, augmentant ainsi la biodisponibilité. Souvent disponibles à un prix moyen, ils sont utilisés par certains producteurs pour les bovins en situation de stress élevé, comme le sevrage ou l’insémination artificielle.

Grâce à une meilleure absorption des oligo-minéraux, les producteurs signalent des poids de sevrage plus élevés, une augmentation du gain journalier moyen, une meilleure efficacité de la reproduction, de meilleurs résultats au vêlage et moins de problèmes de santé. Certains signalent également une réduction de l’incidence de la conjonctivite, du piétin, de la diarrhée et des problèmes respiratoires.

Les besoins en minéraux varient d’un troupeau à l’autre en fonction de nombreux facteurs, notamment les sources d’eau et d’aliments, le stress, le type d’animal et le stade de production. Il n’existe pas de type de minéraux ou de programme « unique convenant à tous ». Il existe de nombreux mélanges de minéraux sur le marché, allant de minéraux en vrac pouvant être offerts à volonté ou incorporés à la ration, jusqu’à diverses mangeoires pour minéraux à base de mélasse contenant des vitamines, des minéraux et souvent un certain apport en protéines.

Lorsque les rations contiennent du foin de graminées, de la luzerne ou un mélange des deux, le calcium et le phosphore doivent généralement être supplémentés dans un ratio 1:1 (une part de calcium pour une part de phosphore). Lorsque l’on donne des rations de fourrage céréalier, comme le fourrage vert d’avoine ou d’orge, un mélange de minéraux au ratio 2:1, voire 3:1, peut être nécessaire pour assurer un bon équilibre minéral. Il est recommandé de consulter un nutritionniste afin de garantir une supplémentation adéquate.

Les producteurs doivent surveiller les animaux pour détecter les signes de carence ou de toxicité potentielle, et travailler avec leur vétérinaire et leur nutritionniste pour s’assurer que les niveaux sont adéquats et pour corriger les problèmes éventuels. La toxicité des minéraux peut se manifester par une diminution des performances de l’animal, une anorexie, une perte de poids et des diarrhées. Il peut entraîner des calculs urinaires dus à un excès de phosphore ou à un ratio calcium/phosphore inadéquat, une tétanie d’herbage due à un excès de potassium entraînant une réduction de l’absorption du magnésium, et une polioencéphalomalacie due à un excès de soufre. Certains minéraux, comme le cuivre, peuvent se lier à d’autres minéraux présents dans les aliments et l’eau. Dans ce cas, le minéral ne sera pas disponible pour les bovins en quantités nécessaires. Si les producteurs utilisent des tests d’alimentation pour équilibrer les besoins en minéraux, les animaux peuvent encore être déficients en raison d’une biodisponibilité réduite.

Le régime alimentaire ou la ration d’un animal déterminera le type de mélange minéral nécessaire pour répondre aux besoins de l’animal. L’herbe est souvent pauvre en calcium, phosphore, magnésium et sodium, tandis que la luzerne ou d’autres légumineuses sont généralement plus riches en calcium.

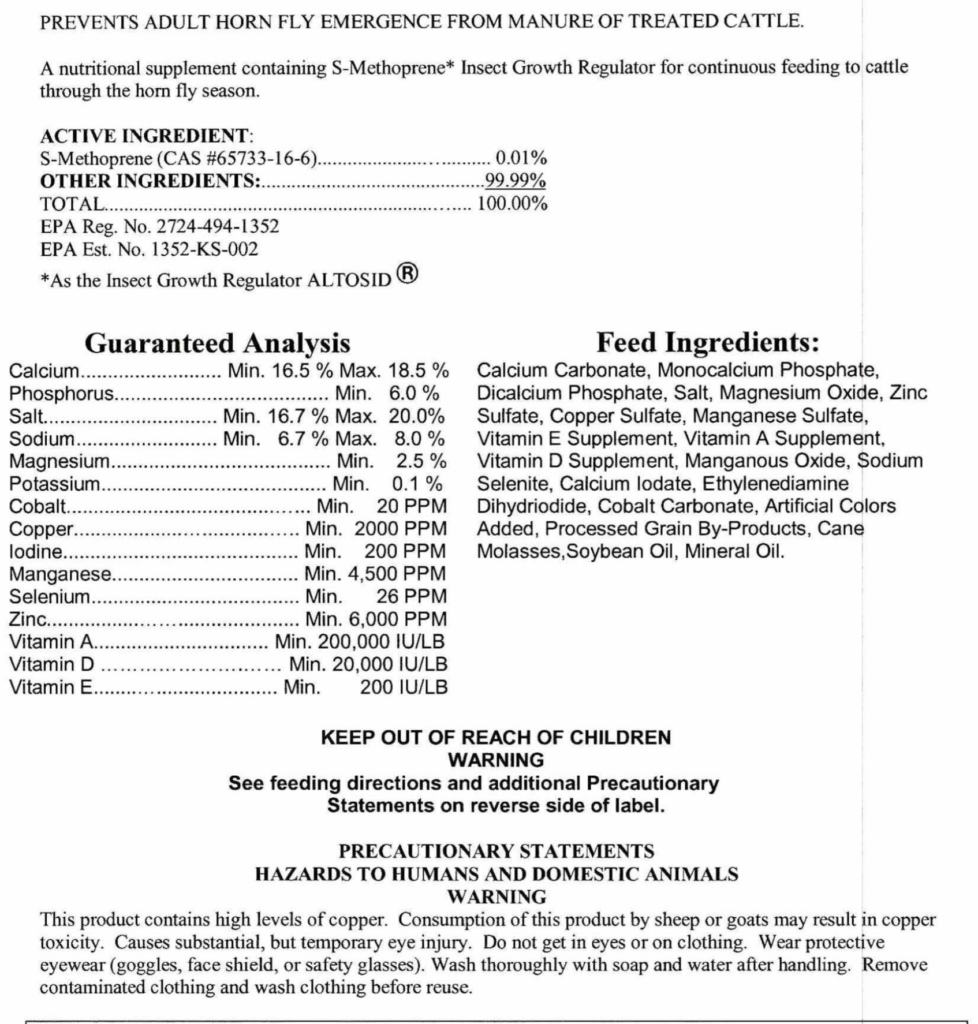

L’étiquette suivante contient la décomposition d’un minéral en vrac qui serait considéré comme ayant un ratio calcium/phosphore de 3:1 et qui peut être utilisé par les producteurs qui nourrissent des fourrages verts à base de céréales.

Les bovins manifestent souvent une préférence pour certains mélanges de minéraux ou pour les mangeoires pour minéraux à base de mélasse, ce qui peut poser des problèmes en termes d’apport journalier lorsqu’ils sont nourris à volonté. Alors que l’apport recommandé en minéraux est d’environ 60 grammes (2 onces) par tête et par jour, lorsque les bovins sont nourris à volonté, certains surconsomment des minéraux, tandis que d’autres les évitent complètement. Surveillez le troupeau pour déterminer les animaux qui se rendent fréquemment aux stations de minéraux et ceux qui n’en consomment pas suffisamment. Certains éleveurs constatent une meilleure consommation lorsqu’ils proposent différents mélanges de minéraux, tels que les minéraux en vrac et les minéraux à lécher. D’autres rapportent que le fait de déplacer les stations de minéraux un peu plus loin des sources d’eau pour encourager le pâturage sur des zones moins utilisées a entraîné une légère baisse de la consommation de minéraux.

Veillez à ce qu’il y ait suffisamment de stations pour le nombre de bovins ; on recommande généralement une station de minéraux pour 20 à 30 têtes. Lorsque vous nourrissez des vaches avec des veaux à côté, il peut être nécessaire de prévoir plus de stations pour garantir l’accès des veaux, car les vaches dominantes et matures sont souvent plus compétitives que les veaux pour l’obtention des minéraux. Dans la mesure du possible, travaillez avec un nutritionniste pour formuler un mélange de minéraux adapté à chaque exploitation.

Dans la vidéo suivante de la Beef Research School, le Dr John McKinnon explique les facteurs que les producteurs doivent prendre en compte lors de l’élaboration d’un programme de minéraux. Il prodigue également des conseils pour atteindre une consommation idéale.

Vidéo: Alimentation minérale – Pourquoi devrais-je supplémenter ? (article offert en anglais seulement)

Besoins en sel des bovins de boucherie

Bien que les besoins en sel des bovins de boucherie soient relativement faibles, les bovins recherchent le sel. Le sel en vrac mélangé aux mélanges de minéraux peut aider à augmenter la consommation pour s’assurer que des quantités adéquates sont consommées. Le sel peut également être utilisé pour encourager les bovins à brouter les zones sous-utilisées des pâturages, en les plaçant plus loin de l’eau et des zones où les bovins ont tendance à se rassembler.

De nombreux producteurs choisissent un bloc de sel iodé pour garantir un apport adéquat en iode, en particulier dans les régions connues pour avoir des sols déficients en iode. Le besoin normal d’iode dans l’alimentation des bovins de boucherie est de 0,5 ppm de l’alimentation totale et peut généralement être couvert par des blocs de sel iodé. Un apport supplémentaire d’iode peut être nécessaire si l’on nourrit les animaux avec des cultures de couverture telles que les brassicacées, notamment les navets, le colza ou le chou frisé, qui contiennent des composés inhibant l’absorption de l’iode par l’intestin. Bien qu’ils soient plus coûteux, les blocs de sel contenant des oligo-minéraux tels que le cuivre, le zinc, le cobalt et le sélénium peuvent être utilisés pour les troupeaux qui ont connu des problèmes de piétin. Bien que ces blocs de sel puissent fournir de petites quantités de certains minéraux, une supplémentation supplémentaire avec des formulations en vrac ou en mangeoire à minéraux peut être nécessaire pour fournir et maintenir des niveaux de minéraux adéquats.

Besoins en vitamines des bovins de boucherie

Les vitamines soutiennent de nombreux processus métaboliques vitaux chez les bovins. Ce sont des composés inorganiques qui sont nécessaires en petites quantités. L’âge et l’état de production de l’animal ont une incidence sur les besoins en vitamines. Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles et sont stockées dans le tissu adipeux et le foie de l’animal. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire d’utiliser quotidiennement des suppléments si les réserves de l’animal sont suffisantes. Ces vitamines sont présentes dans les sources d’aliments pour animaux et sont responsables de processus métaboliques clés chez l’animal ; il est donc important de les surveiller pour s’assurer que des carences ne se développent pas. Les fourrages frais et feuillus contiennent généralement des niveaux adéquats de vitamines A et E, mais la sécheresse, la transformation des fourrages et les périodes de stockage prolongées peuvent en réduire les niveaux. Bien qu’une supplémentation en vitamines A, D, E et K ne soit pas nécessaire pendant les mois d’été, elle est recommandée pendant les mois d’hiver, en particulier avant le vêlage. Les principales fonctions des vitamines A, D, E et K sont les suivantes :

Vitamine A – essentielle au développement des os, des dents et des nerfs, à la vue, à la fonction rénale et à l’entretien des tissus mous. La teneur en vitamine A est souvent faible chez les veaux nouveau-nés et les jeunes animaux ont généralement des réserves plus faibles que les animaux plus âgés. Les carences, qui peuvent se manifester initialement par un pelage rêche, des yeux ternes, des diarrhées et des pneumonies, peuvent progresser et entraîner une réduction du développement et de la densité osseuse, une baisse de la fertilité, une cécité nocturne, une diminution de l’efficacité alimentaire et une plus grande sensibilité aux maladies. Les vaches présentant des carences peuvent avorter, avoir des veaux faibles ou être difficiles à féconder. Des recherches récentes ont montré un impact positif sur les performances des veaux lorsque les vaches de boucherie en gestation étaient supplémentées en vitamine A au cours du troisième trimestre.

La vitamine A est stockée dans le foie, mais sans source extérieure, ces réserves hépatiques s’épuisent au bout de deux à trois mois. Le carotène est converti en vitamine A à partir du bêta-carotène, présent dans les fourrages verts et le maïs jaune,9 dans l’intestin grêle. Les conditions qui peuvent nécessiter une supplémentation sont les périodes de stress plus important, comme le sevrage ou le transport, l’alimentation avec des fourrages stockés pendant l’hiver dont les niveaux de carotène sont réduits, et les aliments ou l’eau avec des niveaux de nitrates plus élevés.

Vitamine D – nécessaire au métabolisme du calcium et du phosphore, ainsi qu’au développement des dents et des os. Elle est synthétisée par le soleil ou par la consommation de fourrages séchés au soleil. Les premiers signes de carence sont un manque d’appétit, une diminution de la croissance des veaux, de la faiblesse, une démarche raide et une respiration difficile. Si les carences se poursuivent, des os mous, du rachitisme et des articulations enflées apparaissent. Les femelles en gestation qui présentent une carence en vitamine D peuvent avorter ou donner naissance à des veaux faibles, déformés ou mort-nés.

Vitamine E – nécessaire au développement musculaire et présente naturellement dans les aliments pour animaux.

Vitamine K – nécessaire pour la coagulation du sang et généralement présente en quantité suffisante dans les fourrages verts. Les bactéries du rumen produisent généralement des quantités suffisantes de vitamine K à partir des sources d’aliments pour animaux. Le fait de nourrir les animaux avec du trèfle, surtout s’il est moisi, interfère avec la production de vitamine K en raison d’un composé appelé dicoumarol présent dans le trèfle.

La vitamine C et les vitamines B (thiamine, niacine, choline) sont hydrosolubles. Les veaux reçoivent la vitamine B du lait et, une fois que le rumen devient fonctionnel, ces vitamines sont synthétisées par les micro-organismes du rumen et ne nécessitent généralement pas de supplémentation, sauf si l’équilibre énergétique et protéique du régime alimentaire n’est pas adéquat6.

Sources et qualité des aliments pour animaux – Impact sur la nutrition des bovins de boucherie

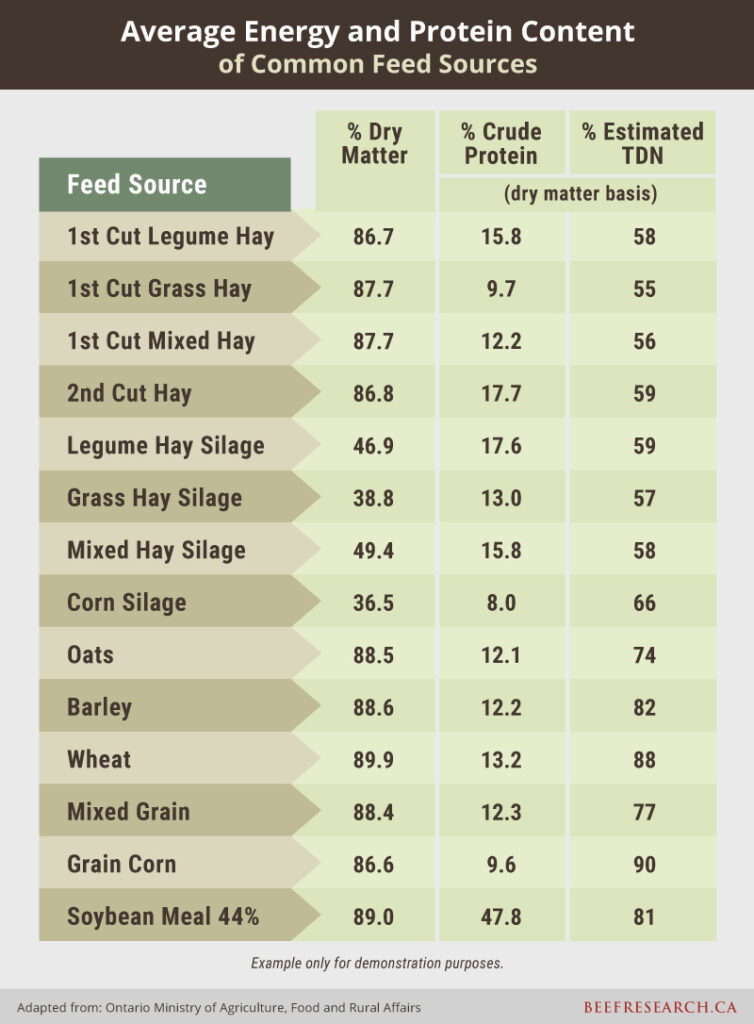

Les bovins de boucherie peuvent utiliser une grande variété d’aliments pour animaux. Cependant, différents aliments présentent différents avantages et limites en ce qui concerne l’apport de nutriments :

- Fourrages – riches en fibres, faibles en énergie, avec une teneur variable en protéines ; exemples : foin, herbe, fourrage vert, ensilage

- Céréales – riches en énergie et pauvres en fibres, teneur modérée à élevée en protéines ; exemples : maïs, avoine, orge, blé

- Oléagineux – haute teneur en protéines, haute teneur en énergie, haute teneur en matières grasses, teneur variable en fibres ; exemples : soja, tourteau de canola

- Sous-produits – teneur variable en éléments nutritifs, humidité parfois élevée ; exemples : drêches de distillerie, résidus de boulangerie, criblures de grains, coques…

Chacun de ces aliments fournit des nutriments différents, chacun d’entre eux jouant un rôle spécifique dans la croissance, l’entretien et la santé reproductive des bovins. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le coût des nutriments et les objectifs de gestion des bovins. Bien que les fourrages soient à la base de la plupart des systèmes d’alimentation, les éleveurs de bovins d’engrais et les parcs d’engraissement utilisent davantage de céréales et de sous-produits dans leurs rations. Dans le secteur vache/veau, les fourrages constituent la plus grande partie du régime alimentaire des animaux, tant lorsqu’ils paissent en été qu’en hiver lorsqu’ils consomment des aliments conservés. Les producteurs de bovins utilisent souvent des céréales et des aliments alternatifs pour fournir une nutrition adéquate et réduire les coûts d’alimentation. L’optimisation du taux de croissance des microbes du rumen pour améliorer la fermentation et la croissance microbienne nécessite un équilibre des aliments pour animaux.

Le fourrage est une source économique de nutriments ; toutefois, la qualité des aliments et leur teneur en minéraux peuvent varier considérablement, de sorte qu’il peut être nécessaire de procéder à des analyses d’aliments et d’administrer des suppléments appropriés pour répondre aux besoins nutritionnels. La qualité des fourrages a un impact direct sur les performances, la croissance, la reproduction et la rentabilité des animaux. La plupart des espèces fourragères présentent la meilleure qualité au stade végétatif, lorsque les feuilles sont luxuriantes et vertes et que les tiges sont jeunes et souples. À ce stade, ces fourrages peuvent être en mesure de fournir la plupart des éléments nutritifs dont les bovins ont besoin. La récolte et l’alimentation avec du foin de haute qualité peuvent réduire la quantité de minéraux et de vitamines supplémentaires nécessaires.

La teneur en minéraux d’un fourrage dépend de nombreux facteurs, y compris le type de sol, l’espèce de la plante, le stade de croissance, les conditions météorologiques et la gestion globale du peuplement. La maturité au moment de la récolte, ainsi que les techniques de récolte et de stockage ont également un impact sur la qualité du fourrage. En outre, l’absorption des oligo-minéraux des fourrages dans le tractus gastro-intestinal peut être très faible. Comme l’explique le Dr John McKinnon dans cet article du BCRC, les interactions antagonistes entre les minéraux peuvent réduire encore plus les niveaux d’absorption, parfois même jusqu’à zéro.

Les fourrages de faible qualité réduisent généralement l’ingestion volontaire, ce qui peut entraîner des carences en protéines et en énergie. Lorsque des fourrages de haute qualité (croissance végétative) sont consommés, l’ingestion de matière sèche a tendance à représenter 2,5 – 3,0 % du poids corporel vivant. Lorsque le fourrage est de moindre qualité, l’ingestion de matière sèche peut se rapprocher de 1,8 % du poids corporel ce qui réduit la consommation de protéines, d’énergie et de minéraux. Dans certains cas, lorsque les besoins de l’animal ne sont pas satisfaits (p. ex. alimentation avec une ration contenant des fourrages de très faible qualité ou de la paille pendant les températures froides de l’hiver), l’animal peut en fait surconsommer des aliments de faible qualité, en essayant de tirer suffisamment d’énergie de l’alimentation. Cette surconsommation d’aliments volumineux et de faible qualité peut provoquer un compactage. Dans ce cas, les aliments ne peuvent plus circuler dans le tube digestif et peuvent entraîner la mort.

L’analyse d’échantillons d’aliments fournira une indication des niveaux de protéines et d’énergie disponibles. Bien que l’utilisation d’aliments de moindre qualité puisse être un moyen économique d’étirer les réserves d’aliments, les producteurs doivent surveiller la consommation et l’état des animaux afin d’éviter les problèmes potentiels liés à la sous-consommation ou à la surconsommation d’aliments de faible qualité. L’utilisation d’outils tels que la calculatrice de comparaison des coûts des aliments pour animaux hivernaux peut aider les producteurs à comparer les coûts.

La connaissance de la qualité des fourrages et des besoins des animaux est nécessaire pour formuler des rations qui soutiendront et maintiendront un niveau élevé de nutrition. Bien que la plupart des producteurs reconnaissent que le pâturage des fourrages peut constituer une source économique de nutrition, la relation entre la qualité des fourrages et la rentabilité n’est souvent pas appréciée à sa juste valeur. Les producteurs doivent gérer le pâturage en fonction des conditions environnementales et de la croissance des pâturages au cours de la saison afin d’éviter le surpâturage, qui réduit le rendement en fourrage, et le sous-pâturage, qui peut diminuer la qualité globale du fourrage en raison d’une végétation surmature et peut également augmenter le gaspillage de fourrage. Une bonne gestion du pâturage peut soutenir à la fois la nutrition et la rentabilité.

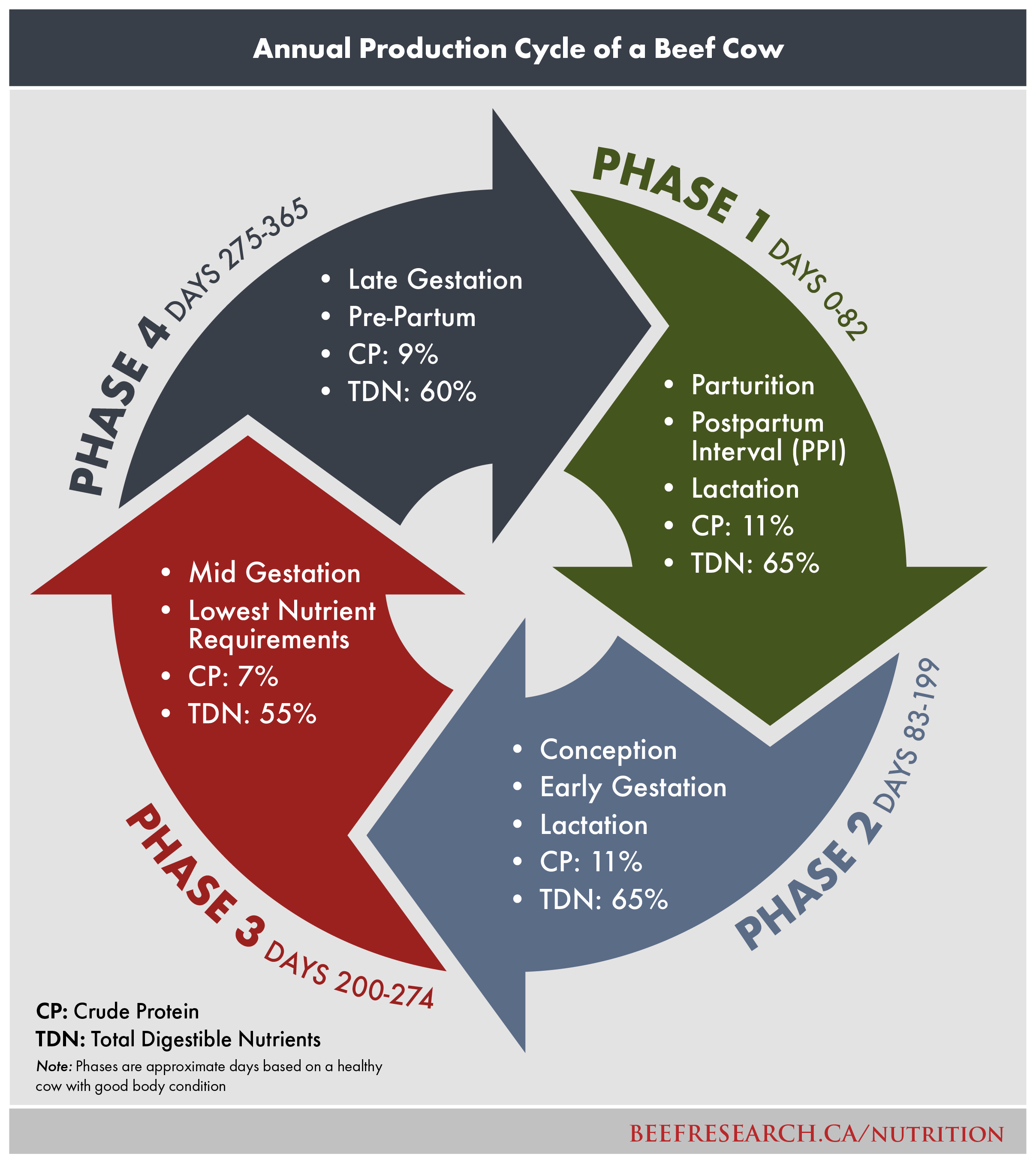

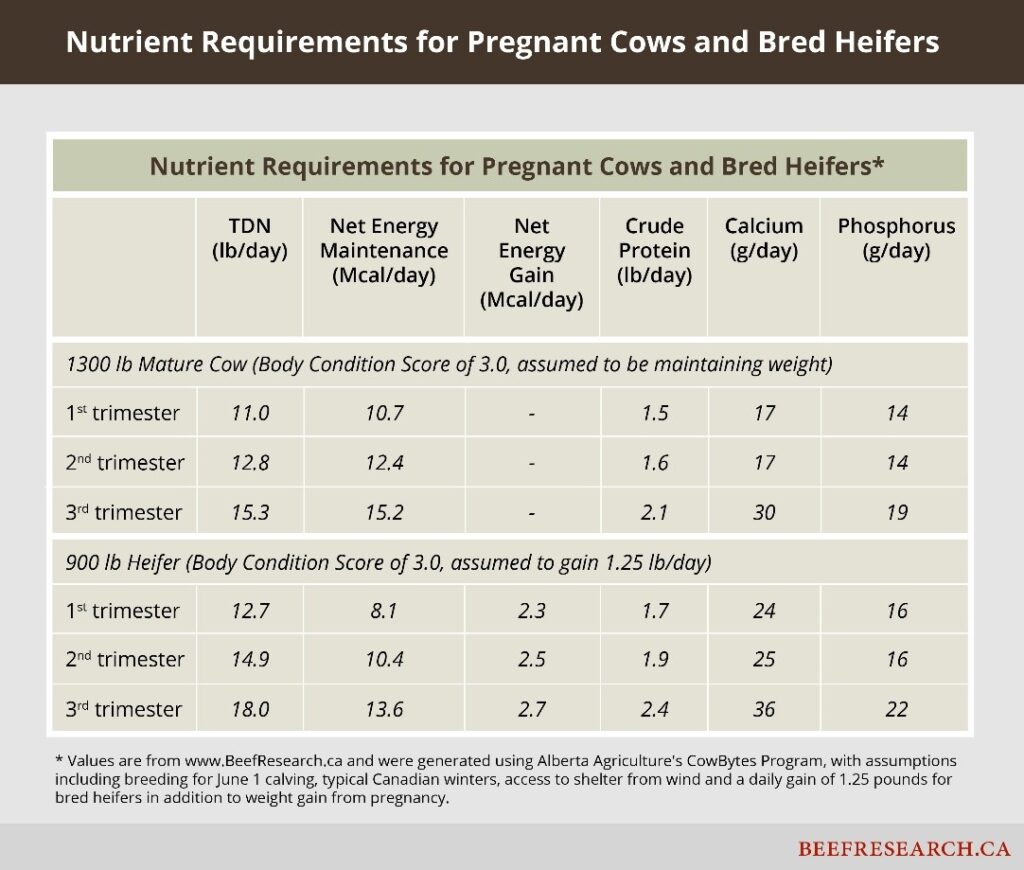

Facteurs affectant les besoins en nutriments des bovins de boucherie

Les besoins nutritionnels des bovins de boucherie sont influencés par le stade de production. Ce cycle de production, basé sur une vache bien gérée, en bonne santé et en bon état (note d’état corporel = 3), maximise la rentabilité en produisant un veau tous les 365 jours. Le cycle de production annuel, basé sur la durée idéale de chaque phase, comprend :

- Vêlage, post-partum, début de la lactation (du jour 0 au jour 82)

- Conception, début de la gestation, fin de la lactation (du jour 83 au jour 199)

- Milieu de la gestation (du jour 200 au jour 274)

- Fin de la gestation, pré-partum (du jour 275 au jour 365).

Phase 1 – commence au moment du vêlage. C’est la période où la demande nutritionnelle de la vache est la plus forte. Elle doit produire du lait, réparer son appareil génital, reprendre ses cycles de chaleur, se reproduire et, s’il s’agit d’une jeune vache, elle doit également poursuivre sa croissance et son développement. C’est à ce moment-là que son ingestion volontaire d’aliments est la plus élevée et, comme l’explique cette publication du BCRC, elle a besoin d’une alimentation riche en énergie et en protéines, avec au moins 62 % d’U.N.T. et 11 % de protéines brutes. Si elle n’est pas nourrie pour répondre à ses besoins nutritionnels, elle perdra du poids et risque de ne pas se reproduire.

Phase 2 – commence avec la conception. La vache subvient désormais à ses besoins, à ceux de son veau (par le biais de la lactation) et à ceux de son fœtus. Les besoins nutritionnels restent élevés lorsqu’elle atteint le pic de la lactation, mais ils sont réduits de 8 à 13 % par rapport à la première phase. Les vaches qui produisent plus de lait auront des besoins nutritionnels plus élevés. Le fœtus est petit et sa croissance est lente, mais les vaches et les génisses perdent souvent du poids pendant cette période.

Phase 3 – est lorsque la vache est en milieu de gestation. Immédiatement après le sevrage des veaux, les besoins nutritionnels sont au plus bas en raison de la fin de la lactation. Les besoins en énergie et en protéines diminuent jusqu’à 35 % par rapport à la demande maximale. La croissance du fœtus reste lente et l’ingestion volontaire d’aliments est la plus faible pendant cette période. C’est le meilleur moment pour redonner du poids aux vaches afin de les aider à augmenter leur état10. Consultez les informations sur l’état corporel pour en savoir plus sur la manière de s’assurer que les bovins de boucherie sont dans un état idéal.

Phase 4 – est la phase finale avant le vêlage. Les vaches doivent être en bon état corporel pour donner naissance à un veau en bonne santé, produire du lait et se reproduire rapidement. Les besoins en énergie et en protéines augmentent de 20 % par rapport au milieu de la gestation. Au cours de cette période, le fœtus peut prendre jusqu’à 60 livres et le placenta se développe également. Près de 75 % de la croissance du fœtus se produit pendant cette phase11. Les vaches doivent prendre entre 0,5 kg (1 lb) et 0,68 kg (1,5 lb) par jour, tandis que la prise de poids des génisses devrait viser le double de cela. La capacité du rumen de la vache est réduite en raison de la croissance du veau, donc une réduction de l’ingestion d’aliments se produit généralement dans la dernière partie de cette phase.

Les producteurs modifient souvent leurs stratégies d’alimentation au cours du cycle de production annuel de la vache de boucherie pour s’aligner sur ses besoins en énergie et en protéines au fur et à mesure qu’elle avance dans le cycle. Par exemple, les aliments de moindre qualité, comme la paille, réduisent les coûts pendant la phase 3, lorsque les besoins nutritionnels de la vache sont les plus faibles. En phase 4, lorsque le rumen a moins de place pour les aliments en raison de la croissance du fœtus, elle bénéficiera d’aliments de meilleure qualité, comme du foin de luzerne de bonne qualité ou des céréales pour lui fournir de l’énergie supplémentaire. Une règle empirique commune est la suivante : 55-60-65 % pour les unités nutritives totales (U.N.T.) et 7-9-11 % pour les protéines brutes pour le milieu et la fin de la gestation, ainsi que pour la lactation. De plus amples informations sur les besoins nutritionnels peuvent être trouvées ici.

Les producteurs divisent souvent le troupeau en différents groupes d’alimentation afin d’adapter le programme d’alimentation pour fournir un niveau de nutrition adéquat. Ces groupes peuvent comprendre :

Groupe 1 – Vaches adultes en bon état – Un foin de qualité moyenne complété par des céréales ou des granulés, des minéraux, du sel enrichi et des vitamines répondra généralement aux besoins nutritionnels de ce groupe.

Groupe 2 – Génisses de relève pleines et génisses de deuxième portée – Les jeunes animaux en pleine croissance ne font pas bonne concurrence contre les vaches adultes pour l’obtention d’aliments. Les génisses ont besoin de foin, d’ensilage ou d’aliments alternatifs de bonne qualité, ou de céréales pour répondre à leurs besoins pour croître et développer. Ces animaux sont en pleine croissance et prennent du poids, tout en développant le fœtus. Ces animaux peuvent bénéficier de suppléments d’oligo-minéraux organiques (chélatés) ou hydroxylés, qui ont une plus grande biodisponibilité, pour soutenir la croissance et la reproduction.

Groupe 3 – Vaches âgées et maigres – Ces vaches ont besoin d’énergie supplémentaire, en particulier pendant les mois d’hiver. Elles peuvent bénéficier de programmes supplémentaires de vitamines et de minéraux pour éviter les carences.

Groupe 4 – Bouvillons et taureaux d’un an – Les bouvillons et les taureaux ont besoin de programmes d’alimentation différents selon leur taille et selon s’ils suivent un programme d’entretien ou s’ils sont en semi-finition ou en finition.

Si la ration est basée sur de la paille ou du foin de faible qualité, ou si l’ingestion d’aliments est limitée, il est encore plus important de séparer le troupeau en différents groupes d’alimentation pour répondre aux besoins nutritionnels de chaque groupe. Utilisez des tests d’aliments pour animaux et des logiciels d’équilibrage des rations comme CowBytes pour déterminer la ration appropriée et les quantités d’aliments pour chaque groupe.

Maintenir les besoins en nutriments des bovins

Les bovins ont besoin d’énergie, de protéines, d’eau, de vitamines et de minéraux en quantités adéquates pour une nutrition optimale. Les besoins relatifs à ces nutriments varient en fonction de la classe, de l’âge, de l’état et du stade de production de l’animal. Les facteurs environnementaux influencent également la nutrition des animaux et la teneur en nutriments des aliments et des sources d’eau. Les coûts de l’alimentation représentent la plus grande dépense associée à la production de bœuf. La nutrition est le facteur le plus important pour la fertilité des vaches, qui est l’un des principaux facteurs de rentabilité. Les programmes de supplémentation en vitamines et minéraux peuvent améliorer la santé, la fonction immunitaire, les performances et la fertilité du bétail.

Chaque exploitation est unique ; travaillez avec un nutritionniste pour identifier et corriger les carences nutritionnelles à un stade précoce, avant que la santé et la rentabilité du troupeau ne soient compromises. Identifiez les groupes de bovins qui peuvent nécessiter des stratégies d’alimentation supplémentaires ou personnalisées. Le fait de ne donner que des aliments de faible qualité pour économiser sur les coûts d’alimentation augmentera généralement les pertes en matière de reproduction, à moins que cela ne soit compensé par un programme de supplémentation qui sera probablement plus onéreux. Une ration correctement équilibrée améliorera les performances, la productivité et, en fin de compte, la rentabilité des bovins.

Définitions

Fibre au détergent acide (FDA) – une analyse chimique qui estime la teneur totale en fibres (y compris la lignine non digestible) dans les aliments pour animaux. Un niveau élevé de FDA indique une digestibilité réduite et probablement une ingestion volontaire d’aliments plus faible.

Acides aminés – molécules contenant de l’azote qui sont les éléments constitutifs utilisés pour créer des protéines dans le corps.

Protéine disponible – la partie de la protéine brute qui peut être digérée par l’animal. Elle représente la proportion de protéines totales après déduction de la fraction FDA-N d’un aliment.

Glucides (hydrates de carbone) – source d’énergie alimentaire comprenant les amidons, les sucres, les pectines, la cellulose et l’hémicellulose. Tous les hydrates de carbone contiennent du carbone, de l’hydrogène et de l’oxygène et sont généralement divisés en deux types : structurels (fibres provenant de la paroi végétale) et non structurels (sucres et amidons provenant du contenu des cellules végétales).

Cellulose – hydrate de carbone fibreux qui constitue la partie principale des parois des cellules végétales.

Minéral chélaté – lien chimique formé entre une molécule organique et un minéral qui augmente la biodisponibilité des minéraux pour l’animal et peut réduire l’excrétion des minéraux en excès dans le fumier.

Protéine brute (PB) – estimation de la teneur totale en protéines d’un aliment déterminée en analysant la teneur en azote de l’aliment et en multipliant le résultat par 6,25. Les protéines brutes comprennent les protéines vraies et les sources d’azote non protéiques telles que l’ammoniac, les acides aminés et les nitrates.

Énergie digestible (ED) – énergie apparente disponible pour l’animal par digestion, mesurée comme la différence entre la teneur en énergie brute d’un aliment et l’énergie contenue dans les excréments de l’animal.

Vitamines liposolubles – stockées dans les réserves de graisse ou le foie de l’animal, notamment les vitamines A, D, E et K.

Hémicellulose – hydrate de carbone présent dans les parois de cellules végétales dont la structure est plus complexe que celle des sucres, mais moins complexe que celle de la cellulose.

Unité internationale (UI) – unité standard de puissance d’un agent biologique, tel qu’une vitamine, une hormone, un vaccin ou un antibiotique.

Fibre au détergent neutre (FDN) – fraction insoluble contenant tous les composants des parois de cellules végétales qui demeurent après avoir fait bouillir un échantillon d’aliment pour animaux dans une solution au détergent neutre. Un niveau élevé de FDN indique une digestibilité et une ingestion volontaire d’aliments plus faibles.

Azote non protéique (ANP) – l’urée et l’ammoniac sont des composés qui peuvent être utilisés par les micro-organismes du rumen pour former des protéines vraies, qui peuvent ensuite être converties en viande ou en lait par les animaux. Lorsqu’on donne des aliments de faible qualité et à faible teneur en protéines, l’urée peut aider les bactéries du rumen à créer de vraies protéines.

Glucide non structural – composé de sucre, d’amidon et de pectine, il s’agit de la fraction non FDN des aliments pour animaux.

Protéine dégradable dans le rumen (PDR) – la partie des protéines alimentaires qui est dégradée dans le rumen. Elle nourrit les bactéries du rumen, fournissant des protéines microbiennes.

Protéine non dégradée dans le rumen (PNDR) – la partie des protéines alimentaires qui échappe à la dégradation par les micro-organismes du rumen et passe dans l’intestin grêle où elle est digérée et absorbée.

Glucide structural – la paroi cellulaire, ou la structure de support, fibreuse de la plante, contenant de la cellulose, de l’hémicellulose et de la lignine.

Vitamines hydrosolubles – comprennent les vitamines du complexe B et la vitamine C. Elles ne sont généralement pas administrées aux bovins après l’âge de deux mois, en raison de la capacité des microbes du rumen à les fabriquer en quantités suffisantes12.

- References

-

1. Hamilton, T. (2015). Basic Beef Cattle Nutrition. Ontario Ministry of Agriculture.

2. Meat and Livestock Australia Limited. (2006). Beef Cattle Nutrition.

3. Guyer, P.Q. (1976). Use of Energy Values in Ration Formulation. G76-321. University of Nebraska.

4. Parish, J.A. (2008). Protein in Beef Cattle Diets. The Beef Site.

5. Alberta Ministry of Agriculture. (2005). Water Requirements for Livestock.

6. Rasby, R.J., A.L. Berger, D.E. Bauer, and D.R. Brink. (2011). Minerals and Vitamins for Beef Cows. University of Nebraska.

7. McKinnon, J. (2017). More Questions on Mineral Nutrition. Canadian Cattlemen Magazine.

8. Drovers. (2011). When to Use Chelated Trace Minerals.

9. Bailey, E. (2017). University of Missouri Extension. Vitamins for Beef Cattle.

10. Hall, J.B. (2009). Nutrition and Feeding of the Cow-Calf Herd: Production Cycle Nutrition and Nutrient Requirements of Cows, Pregnant Heifers and Bulls. Virginia Cooperative Extension, Virginia Tech, Virginia State University.

11. The Cattle Site. (2013). The Annual Production Cycle. www.thecattlesite.com.

12. Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. (2012). Definitions of Feed Manufacturing and Livestock Nutrition Terms.

Commentaires

Les commentaires et les questions sur le contenu de cette page sont les bienvenus. Veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse [email protected].

Ce contenu a été révisé pour la dernière fois en Juillet 2025.